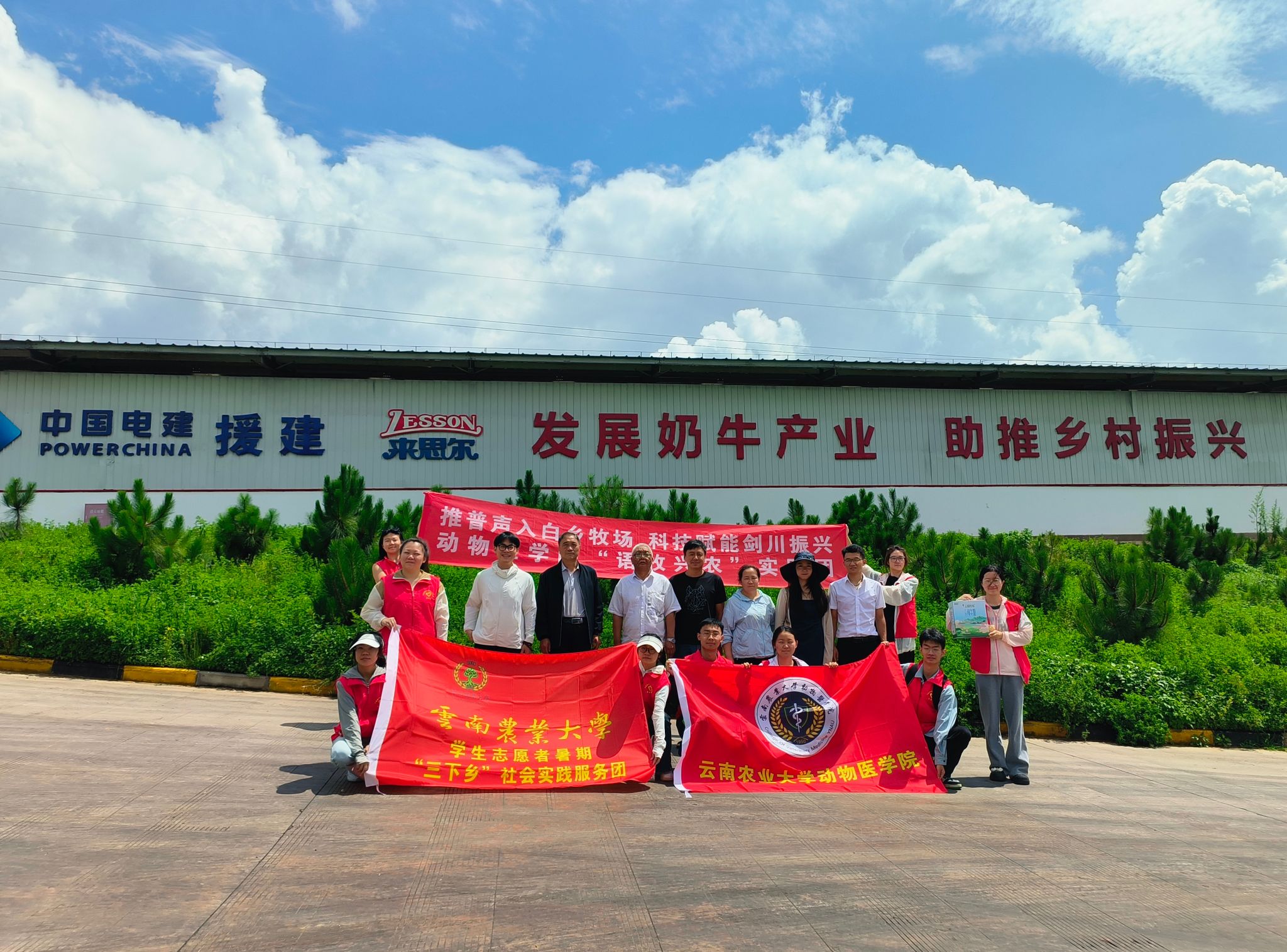

“青年之字典,无‘困难’之字;青年之口头,无‘障碍’之语。”在习近平总书记对青年学子投身社会实践、扎根基层的殷切期望下,2025年7月13-17日,云南农业大学动物医学院“语牧兴农”实践团队踏上大理剑川的热土,在剑川县农民院士科技服务站、剑川县科学技术协会等部门全力支持下,团队足迹遍布羊岑乡、沙溪镇、甸南镇、马登镇、金华镇等地,在实践中传承红色基因,用专业知识助力乡村产业发展。

一、深入养殖一线,解锁产业发展密码

团队首站走进羊岑乡青花鸡养殖有限公司,依托杨亮宇专家工作站开展疾病防控、科学养殖讲座,现场提出“分区养殖+定期抗体检测”的防控方案,并实地调研青花鸡的品种特性、养殖环境与防疫管理模式。

在大理云端牧场,团队重点考察现代化奶牛养殖技术。从智能挤奶设备的运行原理到粪污资源化利用系统的运作流程,队员们与牧场技术人员深入交流,详细记录奶牛健康管理、青贮饲料制作等关键技术要点。

二、服务基层群众,点亮童心梦想

在马登乡街头,团队搭起临时服务台,开展畜牧技术推广活动。针对当地农户关心的生猪腹泻防治、家禽免疫程序等问题,白族群众用"方言夹普通话"的独特表达,诉说着语言工具在产销对接中的作用——"卖药材时,普通话能跟外地老板讲清价钱";养殖户则细数着"想扩大规模却缺技术"、"销路窄压货愁"等实际难题。队员们耐心解答,制作并发放《常见畜禽疾病防治手册》、《推广普通话宣传手册》、《兽医公共卫生安全手册》800余份,用通俗语言将专业知识转化为“接地气”的实用技巧,吸引百余位村民参与。

午后的启航幼儿园,成了知识传递的生动课堂。爱国主义教育课上,孩子们凝视着国旗与家乡风光图,用稚嫩的声音说出"我是中国人";公共卫生课上,"七步洗手法"的互动演示让卫生习惯具象化;普通话推广课以自我介绍、看图说话等形式,激发了孩子们学习普通话的兴趣,让标准发音伴着笑声融入记忆。压轴的绘画填色、分发礼品环节,孩子们笔下的小动物和脸上开心的笑容,成为课程成效最鲜活的注脚。

三、红魂铸同心,文脉续华章

剑川“红色场馆”与“文博展馆”串起一部立体史诗。张伯简纪念馆的手稿、纪念碑的碑文,镌刻着共产党人“为民族谋复兴”的赤诚;赵藩、周钟岳纪念馆的笔墨,兼具文人风骨与家国担当,映照着“天下兴亡匹夫有责”的红色基因。

民族博物馆里,各族儿女共抗外侮的长矛与共庆丰收的服饰相映,诉说“危难相托、守望相助”的共同体记忆;历史文化博物馆的陶木器物、国家方志馆的丝路遗珍,则铺展着各民族交往交流交融的千年脉络。

红色文化凝聚人心,文脉沃土滋养同心。实践团在行走中深刻体悟:正是红色信仰与民族团结的交织,铸就了剑川的精神丰碑。这份感悟,终将化为青春行动,让红色薪火与共同体意识代代相传。

此行终有尽时,然传承未有穷期。本次“三下乡”活动,是动医学子们践行习近平总书记对青年期望的生动实践。他们在实践中不仅提升了专业技能,更坚定了为乡村振兴贡献力量的决心。未来,他们将继续秉持“把论文写在大地上”的信念,以实际行动诠释新时代青年的责任与担当,在实现中华民族伟大复兴的征程中绽放青春光彩 。